En los años 1980, la época en la que fui corresponsal en

Beirut y Rabat, viajé con frecuencia a la República Islámica de Irán. Era muy

difícil conseguir un visado de entrada, pero las autoridades de Teherán nunca

me lo negaron por el simple hecho de que en mis informaciones sobre la guerra entre Irak e Irán siempre subrayaba que Sadam Husein había sido el agresor. Era

una verdad que los medios occidentales tendían a ocultar.

El ambiente en

Teherán era febril. La fea capital iraní era a la par escenario de una

revolución de apenas pocos años de edad y una feroz guerra contra el vecino

iraquí. Vivía el ayatolá Jomeini, su régimen era entonces popular entre las

masas shiíes y todos los viernes se desarrollaban gigantescas manifestaciones

de hombres barbudos y mujeres enlutadas que gritaban contra Sadam y contra

América. Nadie parecía echar de menos a un Sha tiránico y cleptócrata.

Vi Argo

hace unas semanas. Me gustó. No tanto como para concederle el Oscar a la mejor

película que acaba de ganar, pero sí lo suficiente como para recomendarla

vivamente a todos aquellos a los que les gusta el cine basado en hechos

reales políticos y/o de espionaje. Es un buen thriller.

De la película

dirigida e interpretada por Ben Affleck, lo que más me convenció fue el

realismo casi documental de su ambientación en el Irán de los primeros años del

jomeinismo. El paisaje urbano y humano del filme me devolvió de inmediato a mis

viajes de entonces a Teherán. Pero aún más lo hizo la narración de lo difícil

que era salir de allí.

Si conseguir un

visado de entrada a Teherán era muy complicado, aún lo era más abandonar la

ciudad por el aeropuerto de Mehrabad. Por razones de guerra, los aviones

despegaban solo a primeras horas de la madrugada, y para acceder a ellos había

que superar tres controles de identidad y otros tantos registros del viajero y

su equipaje. El último, el de los pasdaranes,

era, como bien cuenta Argo, el más

angustioso.

La guardia

pretoriana del jomeinismo velaba no sólo por cuestiones políticas y de

seguridad, sino por cosas como que nadie saliera de allí con más dólares de los

que había declarado al entrar o con algún recuerdo del país que pudiera ser

considerado una antigüedad. Una vez me retuvieron durante horas por pretender

sacar una hermosa miniatura que me había regalado un amigo. Era una noche de

Ashura y la música del luto shií que atronaba la sala de interrogatorios de los

pasdaranes reforzaba la impresión de

pesadilla.

Argo recrea la historia de cómo en 1980 la

CIA, con ayuda canadiense, logró sacar de Irán a un grupo de estadounidenses que

habían escapado al asalto y secuestro de su embajada en Teherán. Buena parte de

su argumento es histórico, como ha señalado Argo: The true story behind Ben Affleck's

Globe-winning film).

No obstante, Argo es una película y algunos de sus componentes esenciales son

fantasiosos o muy fantasiosos. Uno de ellos es cierta santificación del

principal servicio de espionaje exterior estadounidense. En una reciente reseña

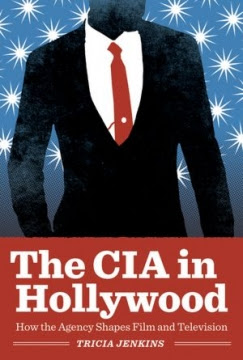

del libro The

CIA in Hollywood, Tom Hayden ha denunciado la tendencia a

la glamourización de esta agencia en Argo y otros filmes recientes. “La CIA”,

escribe, “está colocando imágenes positivas sobre ella misma, es decir,

propaganda, en nuestros modos más populares de entretenimiento”.

A Jimmy Carter, el presidente de

Estados Unidos que terminó pagando los platos rotos del secuestro de su

embajada en Teherán, le ha gustado Argo.

Como película, como entrenamiento, ha precisado. Sin embargo, le pone peros a

la completa exactitud de su guion. “En

mi opinión, el verdadero héroe fue Ken Taylor, el embajador canadiense que

orquestó todo el proceso”, ha precisado en unas declaraciones recogidas por The

New Yorker.

Pero, claro, resulta

difícil que Hollywood dedique una película, y encima le dé el Oscar, a una

historia protagonizada por un diplomático canadiense. Así que anoche fue la

versión con heroísmo sobredimensionado de la CIA la que triunfó en Los Angeles.